最新2025年秋~インフルエンザ対策はこれが決め手!感染拡大を防ぐ生活習慣

毎年のように話題になるインフルエンザですが、今年は例年よりも流行が早く、すでに各地で感染者数の増加が報告されています。

東京都福祉保健局の定点報告(2025年9月時点)では、学級閉鎖や職場での集団感染も相次いでおり、「流行前の予防」ではなく、「いま感染を広げないための対策」が急務となっています。

インフルエンザは、感染力が非常に強い一方で、日常生活の中でのちょっとした習慣改善や家庭での衛生管理によって拡大を抑えることが可能です。

この記事では、最新のエビデンスや家庭での実例を交えながら、今年のインフルエンザ対策の決め手となる生活習慣について詳しくご紹介します。

この記事を読むための時間:3分

目次

1. 感染経路を正しく理解する

飛沫感染のリスクと注意点

インフルエンザウイルスは主に飛沫感染によって広がります。患者の咳やくしゃみと一緒に飛び散る微細な粒子には数十万単位のウイルスが含まれることもあり、半径1〜2メートル以内の人に吸い込まれると簡単に感染が成立します。特に満員電車や教室のような密集環境ではリスクが跳ね上がります。

実際に、ある小学校で1人の児童が発症した後、数日でクラスの半数以上が欠席したという事例が報告されています。このケースでは、教室の換気不足とマスク未着用が大きな要因だったとされています。

接触感染の見落としがちな落とし穴

もう一つの大きな感染経路は接触感染です。国立感染症研究所の報告によれば、インフルエンザウイルスはプラスチックや金属の表面で24〜48時間生存することが確認されています。つまり、ドアノブや電車のつり革、共有のパソコンキーボードなどに付着したウイルスを触り、その手で目や鼻、口を触ることで感染してしまうのです。

空気感染との違い

しばしば「インフルエンザは空気感染するのでは?」と誤解されますが、基本的には飛沫感染と接触感染が中心です。ただし、咳やくしゃみの際に飛沫が乾燥して微粒子化すると「飛沫核」となり、空気中を漂って遠くまで届くことがあるため、換気の徹底が非常に重要です。

2. 基本の感染予防を徹底する生活習慣

手洗い・うがいの実効性

厚生労働省の調査では、正しい手洗いをすることでウイルスや細菌の大部分を物理的に除去できることが示されています。特に「流水で15秒以上洗う」だけでも、手指に残るウイルスの数は100分の1以下に減少します。石けんを使えばさらに効果的です。

実際に、保育園で「手洗い歌」を導入して園児に徹底させた結果、インフルエンザや胃腸炎の欠席者が前年の半分以下に減少したという事例もあります。単純な習慣のように思えても、継続することに非常に大きな意味があります。

マスクの正しい使い方

マスクの着用は、自分を守ると同時に他者にうつさないためのマナーでもあります。ただし、顎にずらして使ったり、鼻を出したりする「不完全着用」では効果が激減します。

国立感染症研究所の実験によれば、マスクを正しく着けることで飛沫の飛散は7割以上減少するとされています。

室内環境の調整

冬場は暖房によって湿度が下がりがちです。湿度が40%以下になると、空気中の飛沫が乾燥して長時間漂いやすくなります。家庭では加湿器を使い、湿度を50〜60%に保つのが理想です。ある介護施設では、冬季に加湿器を導入したところ、インフルエンザの集団発生がゼロになったという報告もあります。

3. 家庭でできる衛生管理

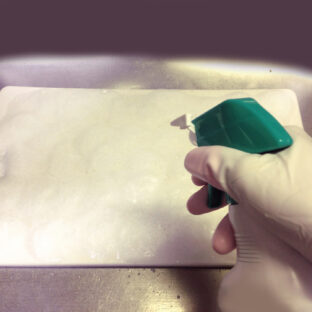

ドアノブ・スイッチ・リモコンの除菌習慣

家庭内での二次感染を防ぐためには、「よく触る場所」の除菌が欠かせません。特にドアノブや電気のスイッチ、テレビやエアコンのリモコンは家族全員が触れるため、ウイルスが集まりやすいポイントです。

次亜塩素酸ナトリウム系やアルコール系の除菌スプレーを使い、1日1回拭き掃除するだけでもリスクは大きく減少します。

ある家庭では、小学生の子どもが感染した際に毎日の除菌を徹底した結果、両親や兄弟への二次感染が起こらなかったという実例もあります。

タオル・食器の共用を避ける

「ちょっとぐらい大丈夫だろう」と思ってタオルや食器を共有するのは大きなリスクです。家庭内感染の報告事例でも、「タオルを一緒に使っていた」「同じカップを使い回していた」ことが原因とされるケースが多く見られます。家族ごとに色分けしたタオルを用意するなど、工夫することが大切です。

感染者が出た場合の対応

もし家族に感染者が出た場合は、できるだけ個室で過ごさせ、看病する人を限定することが望ましいです。使用済みのマスクやティッシュは速やかにビニール袋に入れて口を縛り、ゴミ箱に捨てましょう。また、看病する人はマスクと手袋を着用し、手洗いを徹底することが必要です。

4. 体調管理と免疫力アップの習慣

栄養バランスを整える

免疫力は「腸内環境」と「栄養状態」に大きく左右されます。国立健康・栄養研究所は、ビタミンCやビタミンD、亜鉛などの栄養素が風邪やインフルエンザ予防に寄与する可能性を報告しています。

例えば、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を毎日取り入れた家庭では、冬場の風邪やインフルエンザ罹患率が低下したという調査結果もあります。

睡眠の質を高める

米国CDC(疾病対策センター)の研究では、睡眠不足が続くとワクチン接種後の抗体産生が不十分になることが報告されています。つまり「睡眠の質が悪い人は、予防接種の効果すら落ちる」可能性があるのです。

寝る前のスマホ利用を控え、同じ時間に就寝する習慣をつけることで、免疫をサポートする良質な睡眠が得られます。

適度な運動

運動習慣は免疫細胞を活性化させます。ウォーキングやストレッチなどの軽い有酸素運動を週3回以上行うと、感染症にかかりにくい体質づくりにつながるとされています。

実際に、定期的に運動している高齢者グループでは、冬季のインフルエンザ罹患率が有意に低かったという国内の研究も報告されています。

5. 流行中に心がけたい外出時の行動

人混みを避ける工夫

どうしても避けられない満員電車や買い物の場では、時間をずらすなどの工夫が有効です。実際に、通勤時間を30分早めただけで感染リスクが下がったという調査結果もあります。

帰宅後すぐの「手洗い・着替え」習慣

外出先で衣服に付着したウイルスを家庭に持ち込まないためには、帰宅後すぐに手洗いし、可能であれば部屋着に着替えることが効果的です。

ある医療従事者の家庭では、玄関近くに手洗い場と着替えスペースを設けたことで、子どもへの家庭内感染を防げたという事例もあります。

体調不良時は無理をしない

インフルエンザは発症初期が最も感染力が強いため、体調不良を感じたら無理をして出勤・登校することは避けましょう。ある企業では、体調不良時のリモートワーク制度を導入したことで、オフィス全体の集団感染が激減したという成功事例もあります。

まとめ

今年のインフルエンザは例年より早く流行が始まり、感染拡大のスピードも速まっています。しかし、正しい知識と生活習慣を身につければ、感染リスクを大幅に下げることができます。

-

感染経路(飛沫・接触)を理解し、対策を徹底する

-

手洗い・マスク・湿度管理を日常化する

-

家庭内では除菌習慣と共用禁止を徹底する

-

食事・睡眠・運動で免疫力を高める

-

外出時の工夫と体調不良時の休養を意識する

これらはどれも特別なことではありませんが、一人ひとりの小さな行動の積み重ねが、社会全体の感染拡大を防ぐ決め手となります。

家族や職場の仲間、そして自分自身の健康を守るために、今日からできることを実践していきましょう。

関連情報

プレミアムジア販売店 | サンパートナーズ株式会社

【サンパートナーズ株式会社】では、高除菌力・長期保存を実現させた安定型次亜塩素酸ナトリウム次亜水プレミアムジアを製造・販売しております。気になる所の除菌・消臭ができるスプレー、加湿器のタンク内を除菌しながらミストで噴霧して空間除菌ができるリキッド、さらにマスウピースなどを除菌できるスプレーなどをご用意しております。

| 屋号 | サンパートナーズ株式会社 |

|---|---|

| 住所 |

〒162-0811 東京都新宿区水道町1-19 江戸川橋STビル1階 |

| 営業時間 | 9:00~18:00 |

| 定休日 | 土日・祝日 |

| 代表者名 | 山口 清志 |

| info@sunpartners.jp |